2026 | 2_13 | Friday

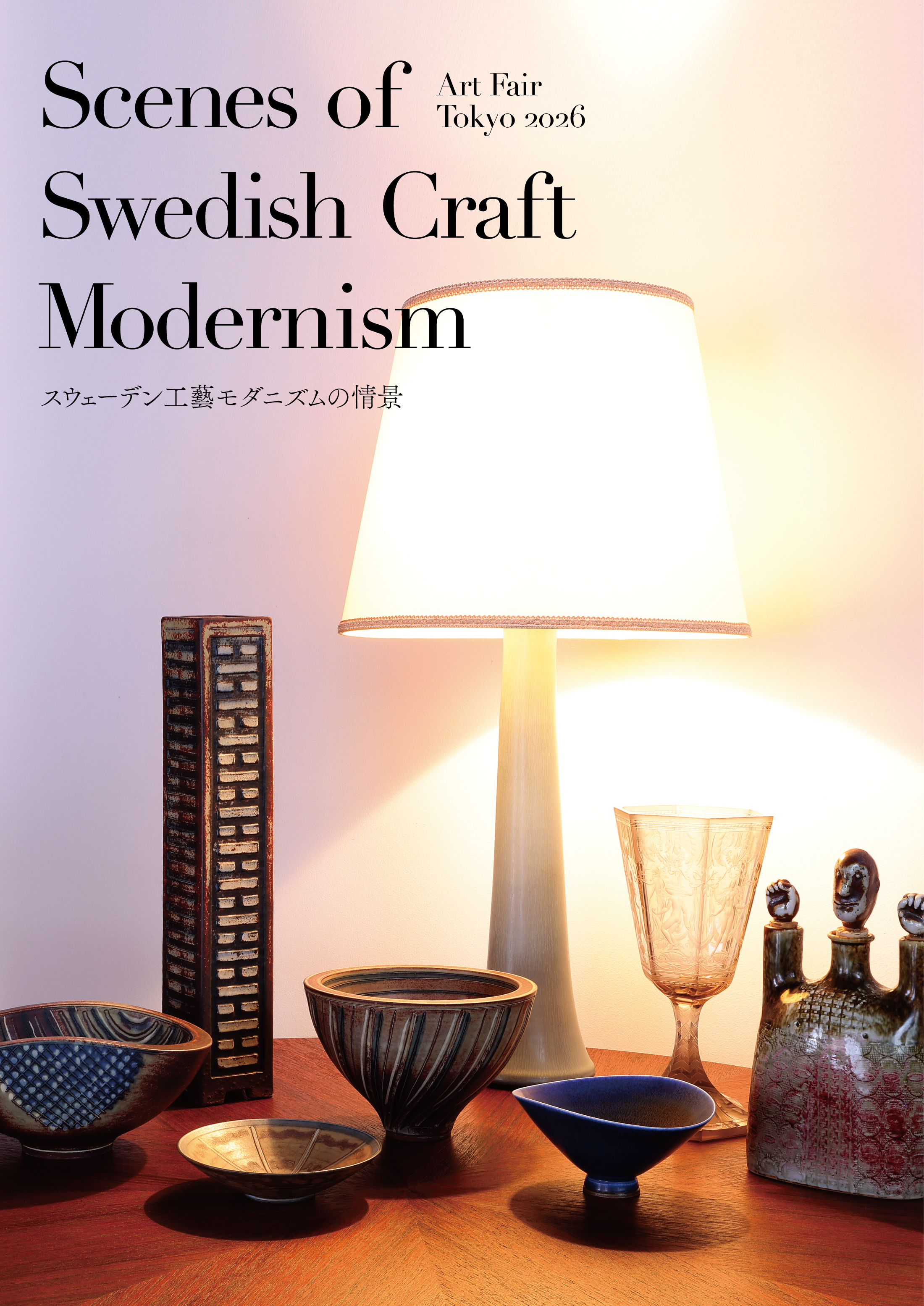

ギャラリー北欧器「作品帖11」 Scenes of Swedish Craft Modernism

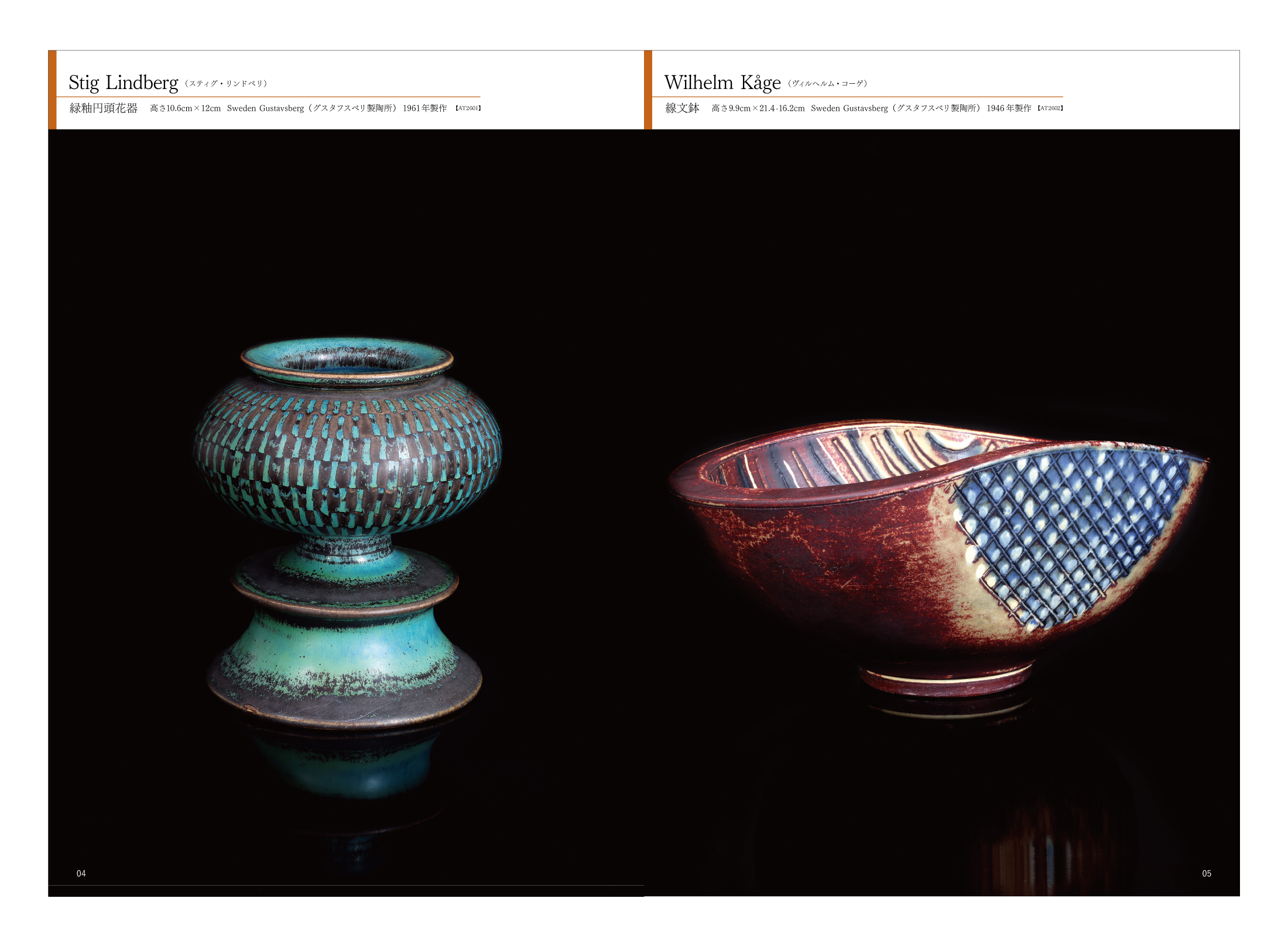

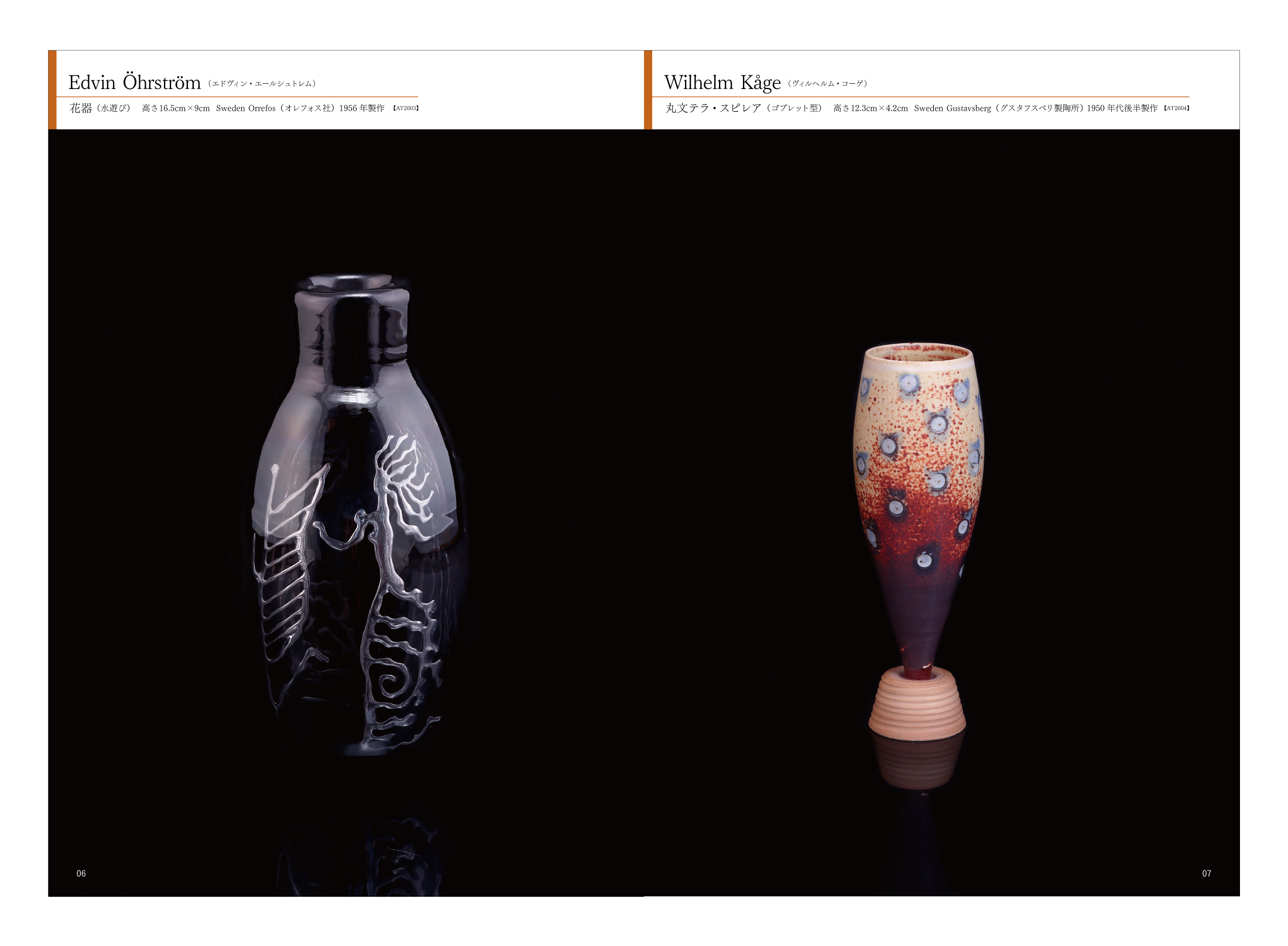

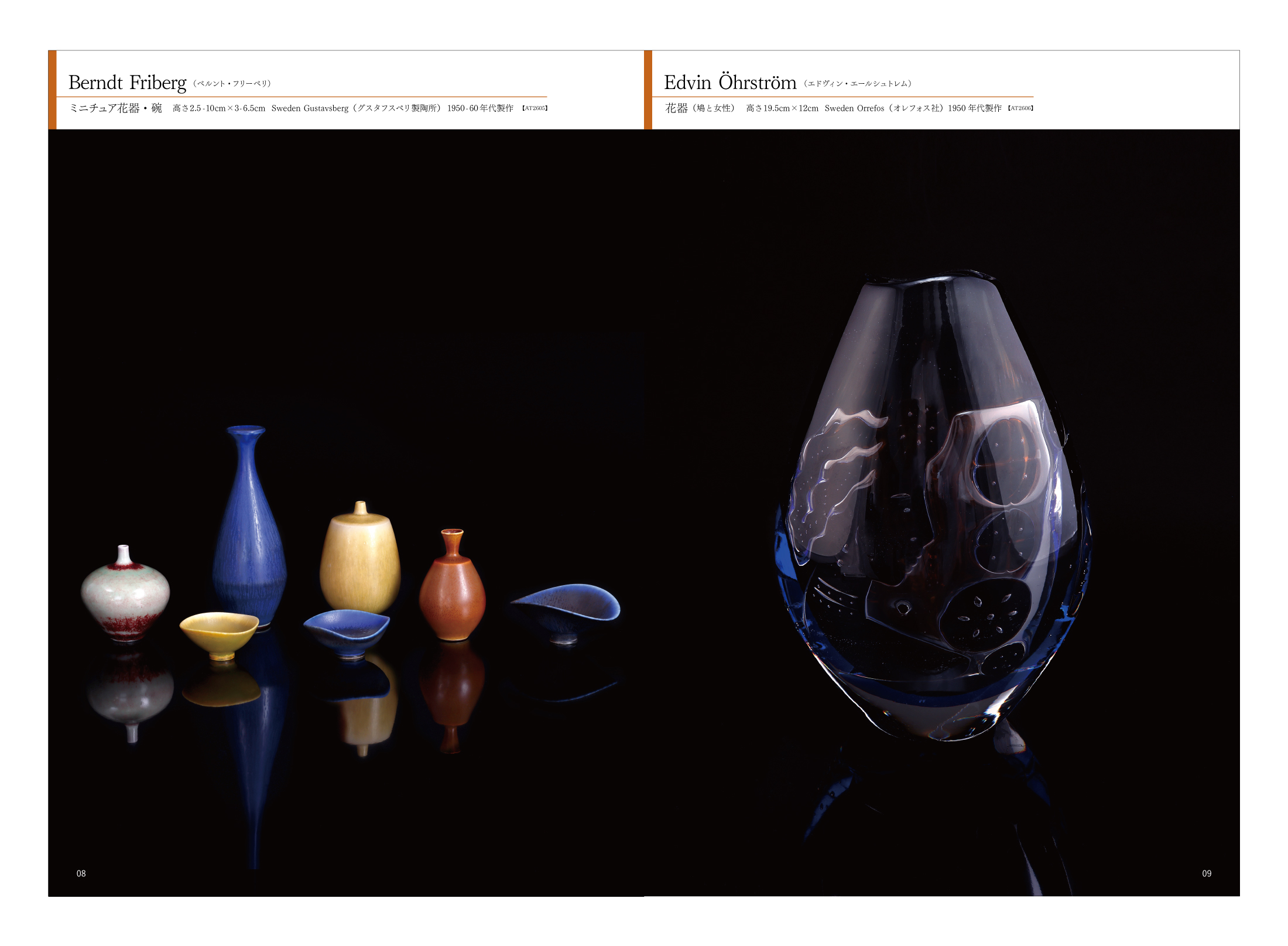

2026年3月13日(金)から始まる、アートフェア東京2026におきまして開催されますギャラリー北欧器の企画展、「Scenes of Swedish Craft Modernism−スウェーデン工藝 モダニズムの情景−」の出展作品たちの一部をまとめました「作品帖11」が完成をいたしました。今回は厳選された特別な作品のみを、部屋に見立てた会場ブースに構成してまいります。モダニズムのスウェーデン工藝の中でも一級品の持つ美しさと存在感は、どうしてもお写真ではお伝えすることが出来ないものでございます。ぜひ会場にてご堪能いただければ幸いでございます。

Art Fair Tokyo 2026

ギャラリー北欧器「Scenes of Swedish Craft Modernism−スウェーデン工藝 モダニズムの情景−」

PLACE|東京国際フォーラム ホールE/ロビーギャラリー

ギャラリー北欧器 ギャラリーズ/B2F ホールE ブースNo:N041

DATE/OPEN|2026年3月13日(金)〜15日(日)

3月 13日(金) 11:00 - 19:00

3月 14日(土) 11:00 - 19:00

3月 15日(日) 11:00 - 17:00

ADDRESS|〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

JR・地下鉄有楽町駅 徒歩約1分、JR東京駅(京葉線) 徒歩約5分

|-|

2026 | 2_9 | Monday

2026年1月2月のOpen Dayは無事に終了をいたしました

昨日まで二週に渡り開催をしておりました、ご予約無しでご来店をいただける、新年はじめのギャラリー北欧器のオープンデイ2026年1月2月は無事に終了をいたしました。連日たくさんの皆様にお越しいただきまして、また最後は雪の中でもお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。インスタでご覧になって初めていらした方も多く、実際に作品たちを直近でご覧いただきまして、ご説明をさせていただくだけでも私はとても嬉しいものでございまして、本当に光栄でございました。皆様方には心より感謝と御礼を申し上げております。

引き続き、ウェブ展覧会「ミニチュアたち2026」展はExhibitionのWebページで開催しております。新入荷の作品など併せまして60点ほどのミニチュア作品をウェブではご紹介しておりますので、ぜひご覧くださいませ。さてこれからはアートフェア東京2026への準備と、Stockなどの更新をしてまいりたいと思っております。来月のオープンデイはアートフェア東京でお会いできれば幸いでございます。

|-|

2026 | 2_3 | Tuesday

アートフェア東京2026 「Scenes of Swedish Craft Modernism ースウェーデン工藝 モダニズムの情景ー」

ギャラリー北欧器はアートフェア東京2026におきまして、「Scenes of Swedish Craft Modernism−スウェーデン工藝 モダニズムの情景−」展を開催させていただきます。

20世紀初頭、北欧工藝は安価な海外製品の流入で、民衆の生活文化は衰退の一途を辿っていました。そこで画家や彫刻家が芸術監督として会社に招かれ、試行錯誤の末に生み出された作品や工藝品が、次第に世界的評価を勝ち取り、人々の家の中が少しずつ華やかに、生き生きと飾られるようになったのです。これは後のモダニズムデザインを生み出した源流とも言える流れでもありました。

彼ら作家の家の棚には、北欧各国の陶芸、ガラス作品はもちろんのこと、中国古陶磁、日本の能面やアフリカのマスクなど、様々な文化の工藝品を好みにアレンジして飾り立てていたと記憶しております。

本展では、会場を当時のスウェーデンの家の一室に見立てて、作家たちが思い描いた様な「部屋」を再現して、選りすぐりのスウェーデン工藝作品たちを俯瞰で眺めてみる試みです。同時代に作られたデンマーク製のテーブルや書棚、フランス製のウォールシェルフと共に、空間の取り合わせの楽しさをご体感ください。

また展覧会に併せまして、出展作品の一部をまとめました「作品帖11」も制作を進めております。公開までもうしばらくお待ちくださいませ。

Art Fair Tokyo 2026

ギャラリー北欧器「Scenes of Swedish Craft Modernism−スウェーデン工藝 モダニズムの情景−」

PLACE|東京国際フォーラム ホールE/ロビーギャラリー

ギャラリー北欧器 ギャラリーズ/B2F ホールE ブースNo:N041

DATE/OPEN|2026年3月13日(金)〜15日(日)

3月 13日(金) 11:00 - 19:00

3月 14日(土) 11:00 - 19:00

3月 15日(日) 11:00 - 17:00

ADDRESS|〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

JR・地下鉄有楽町駅 徒歩約1分、JR東京駅(京葉線) 徒歩約5分

|-|

2026 | 2_1 | Sunday

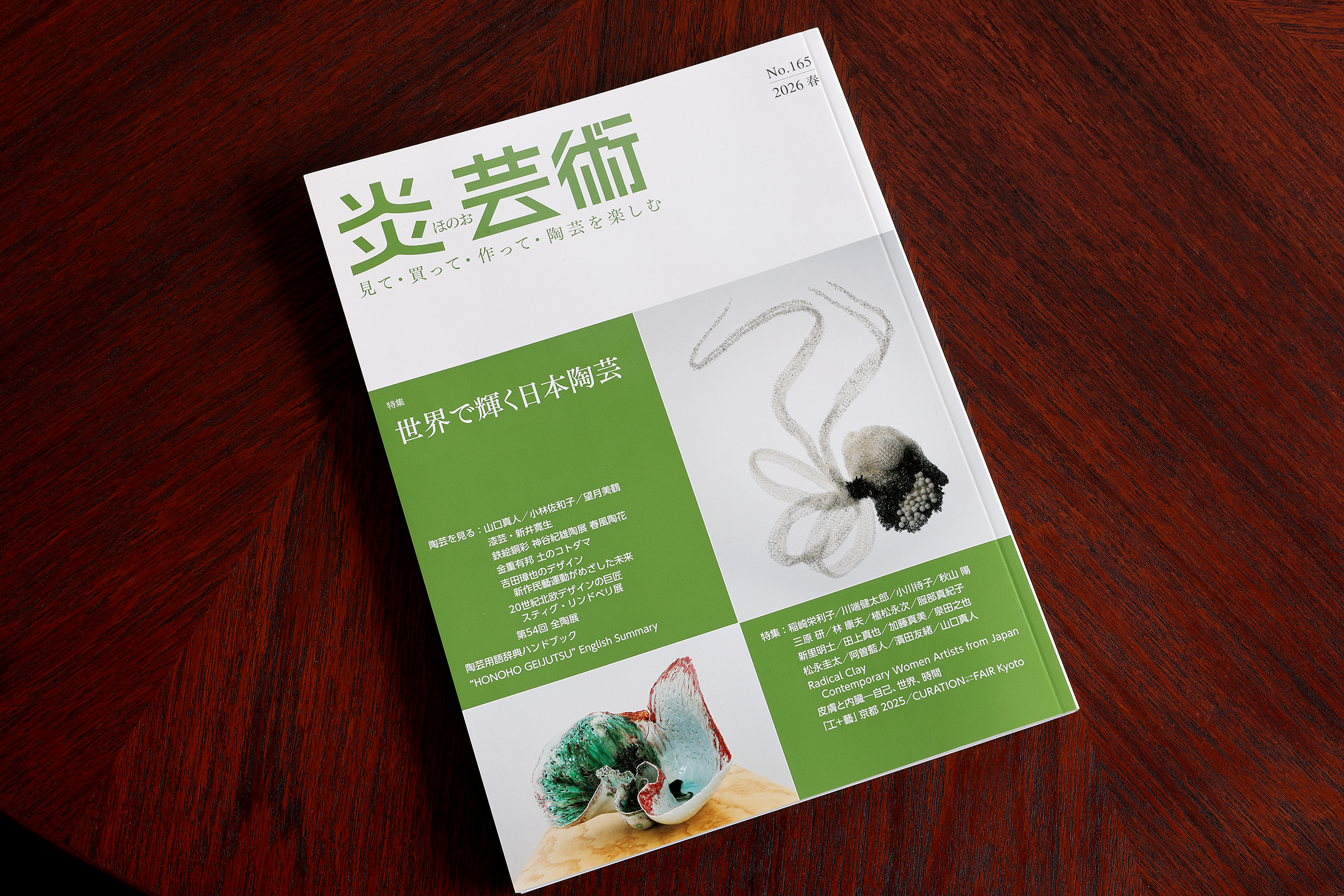

炎芸術No.165(2026春)にギャラリー北欧器を掲載いただきました

本日2月1日発売の季刊誌、「炎芸術No.165-見て・買って・作って・陶芸を楽しむ(2026春)」にて、昨年の秋に参加をいたしました、京都大本山・妙顕寺でのCURATION ⇄ FAIR Kyotoのレポート記事で、ギャラリー北欧器のブースもご紹介をいただきました。近現代陶芸といえば、炎芸術と言うほど伝統のある書籍でございまして、今回も「世界で輝く日本陶芸」という特集は大変に見応えあり、陶芸の今を勉強できました。日本のみならず、世界的に工藝とアートが融合しつつあり、用の美の禁欲的な美しさを纏った陶芸から、概念が次第に解き放たれつつある様です。陶芸を扱う者の一人として、まだまだ新しい世界が開かれていく様な気がして、とてもワクワクしております。また現在全国の美術館を巡回中のスティグ・リンドベリ展の詳細な解説や、金重有邦先生の記事は興味深く拝見させていただきました。陶芸用語の解説集も掲載されている、陶芸好きの辞書のような書籍ですので、ぜひお買い上げになってご覧くださいませ。

|-|

2026 | 1_28 | Wednesday

「ミニチュアたち 2026」展のExhibitionページを更新しました

ご予約無しでご来店をいただける、新年はじめのギャラリー北欧器のオープンデイ。今週末の1月31日(土)から2週に渡りまして開催をいたします。さらに店頭と併せまして、「ミニチュアたち 2026」展も開催をいたします。一足お先に、ExhibitionのWebページで一部の作品を本日よりご紹介しておりますので、ぜひご覧くださいませ。

新入荷の作品など併せまして60点ほどのミニチュア作品をウェブではご紹介しておりますが、全ての作品はご紹介しきれず、お時間が許しましたらぜひ、店頭にて実物をお手に取ってご覧くださいませ。また期間中に特別価格にてご紹介の作品たちもウェブで掲載しております。作品のご予約や通販ご希望の場合は、お気軽にお問い合わせをいただければ幸いでございます。

1月と2月のオープンデイは、1月31日(土)、2月1日(日)、と2月6日(金)から8日(日)の合計5日間となります。その他の日時でもご予約をいただければご紹介をさせていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

2026年のオープンデイも皆様のご来店をお待ち申し上げております。

ギャラリー北欧器 Openday 2026年1月・2月

1月31日(土)13:00〜17:00

2月1日(日)13:00〜17:00

2月6日(金)13:00〜17:00

2月7日(土)13:00〜17:00

2月8日(日)13:00〜17:00

|-|

2026 | 1_13 | Tuesday

1月・2月のOpen Dayと「ミニチュアたち 2026」

ご予約無しでご来店をいただける、新年はじめのギャラリー北欧器のオープンデイ。1月から2月にかけまして、お久しぶりのウェブ展覧会「ミニチュアたち 2026」と同時に開催をさせていただきます。

「ミニチュアたち 2026」はお馴染みのベルント・フリーベリのミニチュア作品を筆頭に、スティグ・リンドベリ、スヴェン・ヴァイスフェルトなどのグスタフスベリ製陶所の巨匠たち、フリーベリの同期で同郷の作家、ジョン・アンダーソンの作品、カールハリー・スタルハーネやスヴェン・ホフワルベリに至る、スウェーデン勢の作品たち、さらには沖縄の小さな対瓶や李朝の明器など、3,300円のお手頃価格から上はフリーベリのミニチュアセット箱の数十万円まで、古今東西のミニチュアや小ぶりな作品たち50点あまりを一堂にご紹介させていただきます。

今回はウェブ展覧会でも、ミニチュア作品一覧のご紹介を予定しておりますので、遠方の方でもご覧いただける様にさせていただきます。また一部、フリーベリのミニチュア作品や以前からある在庫作品は特別価格でのご紹介もございますので、ウェブと店頭共々、ぜひご高覧をいただければ幸いでございます。

1月と2月のオープンデイは二週間に渡り開催されます。1月31日(土)2月1日(日)と2月6日(金)から8日(日)の合計5日間となります。その他の日時でもご予約をいただければご紹介をさせていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。2026年のオープンデイも皆様のご来店をお待ち申し上げております。

ギャラリー北欧器 Openday 2026年1月・2月

1月31日(土)13:00〜17:00

2月1日(日)13:00〜17:00

2月6日(金)13:00〜17:00

2月7日(土)13:00〜17:00

2月8日(日)13:00〜17:00

|-|

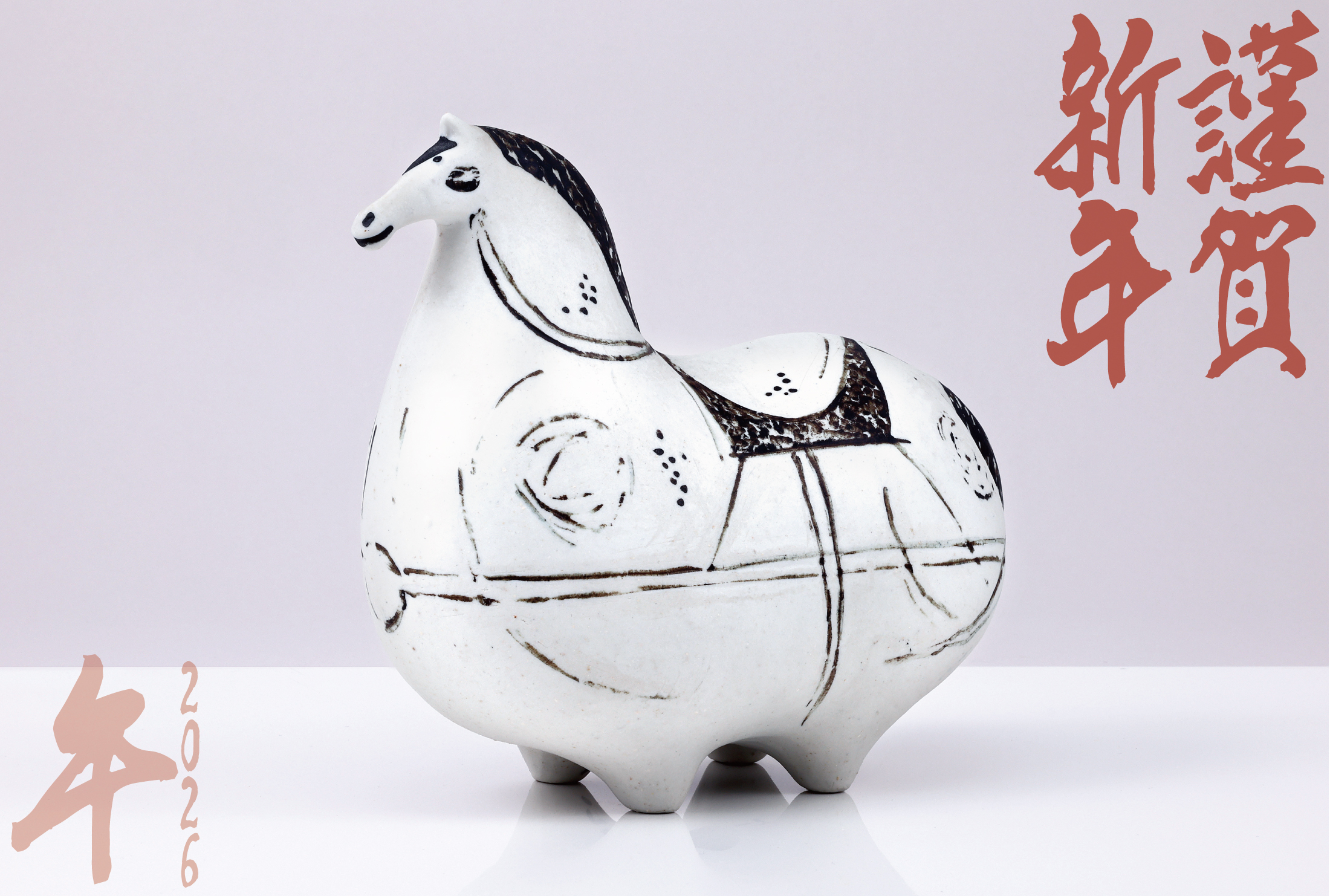

2026 | 1_1 | Thursday

謹賀新年

昨年も格別の御厚情を賜り、 厚く御礼を申し上げます。

本年も今まで以上にご満足頂ける品を、 お届けできますよう精進いたします。

何卒ご愛顧を賜わりますよう、 よろしくお願い申し上げます。

皆様のご健勝と益々のご発展を、 心よりお祈り致します。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

|-|

< ブログトップ

< ブログアーカイブ