2012 | 8_30 | Thursday

Arne Bangの小碗と壺 shinamono06

夏休みのたまった宿題のように、8月最後に立て続けの更新です。

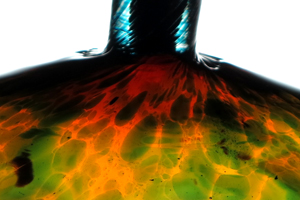

アネ・バーンの小碗と壺です。デンマークといえば、ロイヤルコペンハーゲンかARNE BANG(アネ・バーン)かと言われるほど人気の窯。Axel Saltoと同じくアメリカでの評価が非常に高いのも同じで、豪華な机の上にドカーンとのっておりまして、シャンデリアやらカーテンやら部屋ごとセット販売されていることがあります。サルトとともに器を彫刻しているという点で似ておりまして、スウェーデンにみられる工芸の器というよりは絵画に近い感覚なのかもしれません。秀逸なのはとくにしのぎ文様や、水面に落ちた跳ねをあらわしたもので、その線にはなんとも中毒性があるように思うのは、私だけでしょうか。石のように重いのもデンマークっぽい感じがいたします。今回の小碗と壺も、どちらもたまらない中毒性のようなものを備えております。小碗はまるで本阿弥光悦のような雰囲気で、上から見ますと口が少しゆがめられておりまして、さらにおたふくのようにぷっくりと腫れ上がった胴が何ともよい雰囲気です。見込みともに、この赤茶の釉薬が表情よく流れております。右のロゼットを文様化した壺も、赤茶がよく映えてよい雰囲気です。うまくは言葉にできませんが、とくにロゼットまわりの質感がたまらないものがあるのですが…まったくの私見でございます。これらはサルトと同じく、型によって作られておりまして同じ形のものが世界にはいくつかあるのですが、一つ一つは釉薬の表情も違い、状態も欠けのあるものも多いので、なるべく魔力をムンムン感じる良い作を仕入れております。

左より

DP08 H7cm W9.5cm ご売約

DP06 H9cm W10.5cm

|-|

2012 | 8_29 | Wednesday

Sven Palmquvist(スヴェン・パルムクヴィスト)

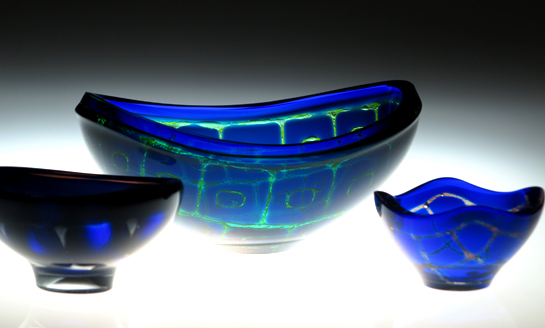

上記二つはラヴェンナ技法を使ったグラスたち

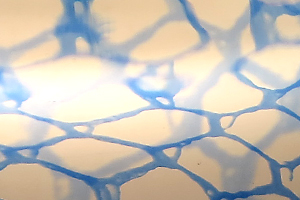

小さな気泡を閉じ込めるクラーカ技法は唯一無二

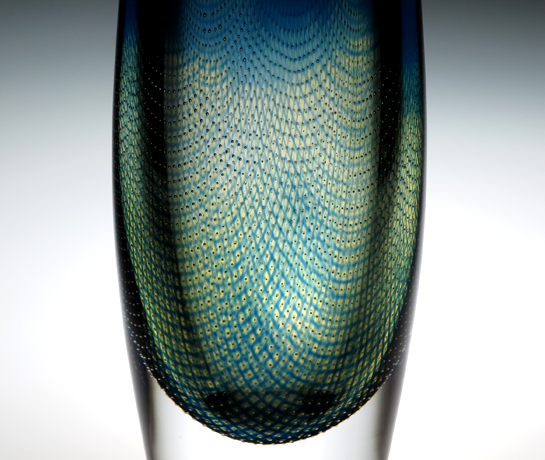

定番のグラール技法でもその力を発揮しております

前回グラスのコーナでご紹介したのはアリエル技法でしたが、今回はSven Palmquvist(スヴェン・パルムクヴィスト)という作家を通して、3つの技法をご紹介いたします。パルムクヴィストという作家は1928年に入社後、1971年までOreffors(オレフォス)工房に在籍しておりまして、初期から後期までの、まさに黄金期を支えた唯一のキャリアの持ち主です。彼のお蔭でOreffors(オレフォス)工房が世界に名だたるグラスメーカーになったと言っても過言ではありません。彼の作歴を見ると、ほとんどの技法の最高傑作が見えてきます。

写真上二つがラヴェンナ技法と呼ばれるもので、イタリアのラヴェンナ市にあるモザイク画から着想されました。1948年に、はじめてパルムクヴィストによってデザインされています。ガラスを被せて何層にもなった板状のガラスに、サンドブラストで文様を刻み、その溝に色ガラスのカレット(ガラスくず)を詰め加熱、最後は大理石の型に押し込んで、この動きのある形に成形をしています。この黄色く光り輝く部分は、ガラスのくずによって表現しているのですね。このラヴェンナ技法の器はフリーベリの動きのある器に似ていて、以前からそれと比べて見ておりまして、何とも厚ぼったく野暮ったい形だなぁと思っていたのは、正直なところです。しかし、実物は訳が違いました。吸い込まれるような青の光で、まるで至極の宝石のような輝き、さらに凄まじい緊張感もありました。この芸術品には、この厚さもまたしかり。凄みのためには必要なのだとの結論です。陶芸とは別物でありました。

お写真三つ目がクラーカ技法と呼ばれるものです。ヴァイキングの物語サガに登場する、金髪の美女の名前から名付けられました。物語ではヴァイキングの英雄ラグナル・ルードブルーグの前に魚網をまとって現れた美女、ということから名付けられたそうです。1944年にパルムクヴィストによって開発された技法で、小さな気泡が、編み目模様の先端一つ一つに閉じ込められている不思議な技法。目の細かい網をガラス表面に被せ、サンドブラストした後に再加熱して成形すると、気泡がガラスの溝の部分に閉じ込められ、この不思議な表現を、可能にしております。形も花器から皿状まで色々なタイプのものが制作されております。

最後に、グラール技法です。グラールという言葉はボウルや大皿を意味する、中世ラテン語から来ておりますが、伝説によれば「グラール」とはキリストが磔刑に処されたときに、その血を集めた壺であり、聖杯という意味があるそうです。1916年頃に巨匠シーモン・ガーテと、吹きグラス職人のクヌート・ヴェリクヴィストにより開発されました。色ガラスを一層または数層にわたって、梨型のガラス塊に被せかけて、冷やした後、カットなどの装飾を施します。そして再加熱して鉄台の上で転がして、思い通りの形に成形をするものです。見た目はシンプルながらも、かなり手の込んだ技法です。このグラール技法は、もう一人の巨匠エドワルド・ハルドによって開発が進められ、名作を生み出していきますが、今回は長くなりますのでハルドの時にもう一度ご紹介いたします。パルムクヴィストでは、この技法を用いた作品は少ないのですが、上の写真の形で違う絵柄のものは、数点見受けられます。この波紋のような文様を見ておりますと、やはりパルムクヴィスのデザインは凄腕だと関心いたします。中毒性のあるウネリは、本物の水面を見ている錯覚に陥りまして、その力量の高さが伺える逸品です。

|-|

2012 | 8_28 | Tuseday

Jens H Quistgaardのビーカー shinamono05

デンマークの作家イエンス・クイストゴーのビーカーです。言わずと知れたメーカーDANSKの創業者で、父は彫刻家のハラルド・クィストゴーです。造形美を作り出す力は父よりちゃんと継承しております。DANSKでの作品はテーブルウエアが中心ですがこちらは、自身のスタジオで作った作品で1950年代のもの。こんなものまで作っていたのかと思うぐらいの珍品です。この釉薬は当時大流行りだったのでしょうか、マットな質感と流れる釉がなんとも良い感じです。口縁も薄めでビールにはもってこいかと思います。気兼ねなくお使いいただけます。

JQ10 H12cm W8.5cm ご売約

|-|

2012 | 8_26 | Sunday

御深井焼とフリーベリ Shuki10

残暑お見舞い申し上げます。あと10日ほど暑いとのことですので、冷酒を心から楽しめるのもこの時期だけかと思いましたら、秋は秋で涼しくなればまたさらにおいしいものです。酒飲みとは都合の良い生き物でございます。フリーベリには珍しく徳利に使えるものがありました。形も妙な大珍品の花器です。普段はフォルムを美しくするためか、首が細く水切れがすこぶる悪いのですが、こちらの徳利はなかなかよい切れで、ひょうたんカーブの手取りも最高です。江戸中期の御深井焼の向付とともに(向こうではなく手前にありますが)何とも風流な酒宴が楽しめます。

左より Berndt Friberg 茶釉猪口

Berndt Friberg 茶釉向付【サーモンの燻製】

御深井焼 向付(江戸中期頃)【野菜のピクルス】

Berndt Friberg 茶釉徳利

|-|

2012 | 8_25 | Saturday

ギャラリー北欧器のGallery、Glass Gallery、Japanese Galleryを更新いたしました。

ギャラリー北欧器のGallery、Glass Gallery、Japanese Galleryにて、

Berndt Fribergの器、71、72、73、74を

Glass Galleryにて13、14、15を

朝鮮古陶磁にて04を新しく更新いたしました。

ベルント・フリーベリでは日本で始めてとなります40センチを越える大作を、

グラスギャラリーではOrrefors(オレフォス)工房の最高傑作たちを、

そして、朝鮮古陶磁では無地刷毛目の小壺をご紹介しております。

とくにグラスギャラリーのIngeborg Lundin(インゲボルグ・ルンディン)の卵形の作品は

生涯に二つのみ作られた記録が残されており、きわめて実験的な作品でたいへん稀少品でございます。

そのほかもどれも至極の名品かと思います。どうぞご高覧くださいませ。

|-|

2012 | 8_24 | Friday

Bode Willumsenの鉢 shinamono04

デンマークのボ―デ・ウィルムセンの鉢です。サインは本人のスタジオのものでBWを合わせたもの。北欧では珍しく、これぞ焼き物といった感が出ております。見込みもしかりでダイナミックに釉薬が流れております。1930年代の作品で、もともと1930年〜40年ぐらいに自分のスタジオを構え、いかにも焼き物的、東洋的な作風を追求しておりました。かなり早い段階で今回の鉢のような作品を生み出していたようです。アクセル・サルトとも交流があり、30年代にはウィルムセンのスタジオからサルトも作品を発表しています。後に二人とも、Ipsen(イプセン窯)、そしてロイヤルコペンハーゲン窯に在籍し、黄金時代を築きました。ロイヤルコペンハーゲンでの作品は、サルトと同様の”宋”釉を多用していたため、つい先ほど掛けたかのような濡れ感が器にでておりまして何とも魅力的です。しかし東洋的な雰囲気は無くなってしまい、エレガントとモダンデザインを合わせたような作風で、神話の彫刻等も器に配しておりヨーロッパの香りのするものが中心でした。

DP12 H6cm、W14.5cm ご売約

|-|

2012 | 8_23 | Thursday

Gutte Eriksenのゴブレット shinamono03

デンマークの陶芸のコーナーを新設いたしましたが、いまいちデンマークの諸窯については説明不足でございますので、ひとつひとつの作品をshinamonoのコーナーにて解説を申し上げます。ガラスのコーナーも止まっておりますので、何とか頑張ってアップをしてまいります。

今は無くなってしまったルーシー・リーの聖地、ギャラリーベッソンでも取り扱いのありましたデンマークの女性作家、グーテ・エリクセンのゴブレットです。バーナード・リーチと交流があったようでして民藝やリーチ、セントアイブス窯の雰囲気が感じられる「やきもの」といった感じの作品です。同手のものはいくつかあるようですが、赤の鉄釉の絵付けがいちばんしっとり美しいかと思います。底のサインもまさにセントアイブスといった刻印が施されております。ワインというよりビールでしょうか…まだまだ残暑が厳しく楽しむことができます。見込みは釉薬が流れ込んでおり表情がよい景色です。

DP13 H14cm、W6cm ご売約

|-|

2012 | 8_22 | Wednesday

Stockを更新いたしました

ウエアハウスからお引っ越しをしまして、ようやくStockを更新いたしました。 横着者で申し訳ございませんが何とも久々の更新です。今回はSven Wejsfeltの作品とデンマークの諸窯の品々を更新しております。少し大きな画像でどうぞお楽しみください。

※不具合に次ぐ不具合で、サイトすべてがしばらく表示されておりませんでした。先ほどようやく復旧いたしました。たいへんお見苦しく、ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございませんでした。

|-|

2012 | 8_10 | Friday

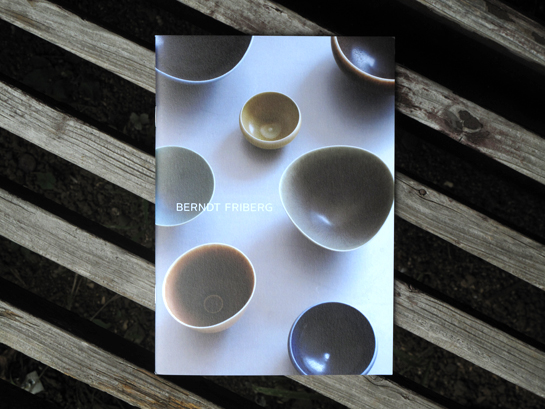

ベルント・フリーベリ展

いよいよ渋谷ヒカリエでベルント・フリーベリ展がはじまりました。遅ればせながら私も先ほど伺って参りましたが、よいものばかりがどーんどーんと並んでおりまして唖然といたしました。フリーベリはこんなにも美しいものだったのかと、改めて美の再発見をいたしました。うちで見るのと何かが違うような…。すばらしいの一言です。このダイナミックさは、やはり構成・演出のなせる技。上之園さんさすがでございます。また、美しい写真が見応え十分の冊子を、まとめて購入してしまいました。将来プレミアがつくかもと、下心がまるみえです。8月27日までの会期ですのでお近くにお越しの際は、ぜひ足を運んでみてください。

会 期 2012年8月 8日 - 2012年8月27日

時 間 11:00 - 20:00

場 所 8/ ART GALLERY/ Tomio Koyama Gallery

アクセス 東急東横線・JR・京王井の頭線・東京メトロ銀座線「渋谷駅」2F連絡通路と直結

東急田園都市線・東京メトロ副都心線「渋谷駅」15番出口と直結

料 金 入場無料

後 援 スウェーデン大使館

協 力 土田貴宏(ライター)、上之園勇人(craft_one)

|-|

2012 | 8_7 | Tuseday

骨董ジャンボリー2012 Summerは無事に終了いたしました

5日まで開催されておりました、骨董ジャンボリーへの出展は無事に終了いたしました。今回も多くの方にお越し頂き、またさらに新しく知っていただいた方もたくさんいらっしゃいまして、皆様にはほんとうに感謝申し上げます。スウェーデンのガラスたちも初出品でございましたが、こちらも多くの方にご注目をいただきありがとうございました。また2013年の新年にお目にかかれればと思います。

お礼方々、ご報告まで。

※最近、過去のブログの写真のリンク切れ等が激しく、お見苦しいことになっております。少しずつ修正をしてまいります。今しばらくお待ちくださいませ。

|-|

< ブログトップ

< ブログアーカイブ