2013 | 1_31 | Thursday

Edward Hald(エドワルド・ハルド)とSimon Gate(シーモン・ガーテ)

Glassのコーナーがしばらくお休みでしたので、続きをご紹介したいと思います。前回などの記事を読み返してみますと、何が書いてあるかよくわからない文章でしたので(いつもひどいのですが、これはあまりにもひどい、夏の暑さでトロけていたようです)加筆修正完了しております。

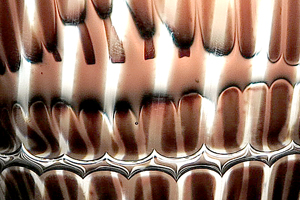

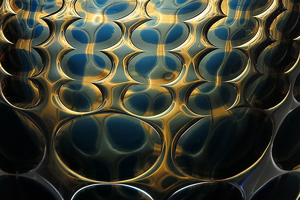

今回はグラール技法を開発していった二人の巨匠、Edward Hald(エドワルド・ハルド)とSimon Gate(シーモン・ガーテ)についてご紹介いたします。オレフォス工房がはじめて芸術家を雇ったのが、1916年と1917年で、それが二人の巨匠ハルドとガーテでした(とくにハルドは、アンリ・マチスの弟子)。それまでのオレフォスは、簡素な食器や吹きグラスをメインに制作していましたが、オーナーと取締役の先見の明により、将来、芸術性の高いグラスが有望であることを早い時期に見抜き、吹きグラスのマスターと芸術家を採用しはじめました。1922年には装飾技術者を養成する学校も設立しています。入社後ハルドとガーテは、吹きグラス職人と連携をしながらグラール技法を完成させ、数々の美しい文様パターンを表現していくことになります。しかし時代はアールヌーボー期ですので、二人の初期作品はガレやドームの模倣から始まっていました。とは言うものの、この模倣作品が凄まじい完成度になっておりまして、まさにエレガントな芸術品。怪しさも兼ね備えた、絵も言わぬ美しさなのですが、現存数も少なく高価なため、なかなかお目にかかれません。上のお写真二つが、ハルドの代表的なグラール技法の作品たちで、1949年の作品です。1910年代〜30年代のエレガント色を削ぎ落とし、シンプルにパターン化した絵柄の、完成形に近いものでしょうか。小さい碗のサインには、大学での講義記念の文言が入っておりまして、この時期にはすでに巨匠となって、尊敬の眼差しをうけていたようです。3枚目のお写真はガーテの黒い高台シリーズで、1930年代のものです。こちらはグラス食器として、様々な形状が黒の高台に統一されてデザインされたもので、このシンプルさが欧米の人に受け、絶大な評価を得たガーテのヒット作です。二人共にグラス食器でもその才能を発揮しており、いくつものデザインを手がけていまして、その評価がオレフォスを世界のオレフォスへと飛躍させていきました。

|-|

2013 | 1_28 | Monday

アフガニスタンの花紋緑釉鉢 Huruimono01

少しずつ集まってまいりました、気軽で楽しい骨董品をご紹介するコーナーを新設いたしました。ジャンルが広がりすぎて、何とも収拾がつかなくなってしまったというのが本音でございます。はじめのご紹介はアフガニスタンの花紋緑釉鉢です。比較的新しく100年ほど前の作とのことで、まさに民藝といった風格のものです。アフガニスタンではペルシャの影響、アジアの影響もあり古くからこの手の鉢が制作をされていたようで、さらに古くなればなるほど繊細な絵付けと形になっていく印象があります。この大きさのものは、バザールで煮付けを入れるための鉢だったそうで、活気あふれる当時の喧騒が思い浮かびます。昨今の事情でこの手の鉢はあまり見かけないそうですが、日本の作家さんが再現して制作しているようです。こちらの鉢は高台がぎゅっと締まり美しい形をしておりまして、やはり当時の職人技。ほんのり緑釉が光彩を放ち、ラスター釉誕生の地、ペルシャの面影も感じる良い品です。花紋は原産のザクロでしょうか、こちらも自由気ままな書きっぷりです。

花紋緑釉鉢 高さ10cm 幅28cm

|-|

2013 | 1_24 | Thursday

ルーサイトギャラリー 一期一会の春の器

浅草橋の名店、ルーサイトギャラリーさんが銀座三越にて「一期一会の春の器」をされているとのことで、お邪魔してまいりました。今までは新宿伊勢丹のみでの催しでしたが、時代がオーナー米山さんの目を求めているのか、銀座三越でも開催されることに。かく言う私もその目を求めて、早起きしましてしょっぱなにお伺いです。気になるのはもちろん北欧の器コーナーでして、毎回ため息の出る素晴らしいコレクションを拝見してまいりました。いつも不思議なのですが、こんな器たちいったいどこにあるのかと思わんばかりのセレクトになっております。そのほかにも、使いやすい古伊万里の器や、ガレの碗や茶入れなども必見です。1月29日(火)まで銀座三越8FのB館Gスペースにて開催されておりますので、お近くにお越しの際は、ぜひ足を運んでみてください。

|-|

2013 | 1_22 | Tuseday

フリーベリの盃たちと漆絵盆 Shuki14

寒中お見舞い申し上げます。口縁が極めて薄いフリーベリの盃たちと、江戸の漆絵盆です。どちらの美しさも控えめなところがたまらなく、甲乙つけがたいものですが、うまく共鳴をしておりまして本当によく似合います。自分で合わせておきながらウットリして喜んでおります。 お盆は桑名の漆絵盆とのことでして、うっすらと残っている銀で描かれた宝相華が何とも風流です。

左より

Berndt Friberg 天色釉盃

Berndt Friberg 青碧釉盃

Berndt Friberg 黒茶釉盃

漆絵盆(江戸期)

|-|

2013 | 1_19 | Saturday

ギャラリー北欧器のGalleryを更新いたしました。

ギャラリー北欧器のGalleryにて、

Berndt Friberg(ベルント・フリーベリ)の器、82、83、84、85を、

Glass Gallery(グラス・ギャラリー)の20、21、22、23、24の更新を、

そして、新しくDanish Pottery(デンマーク陶芸)のGalleryを新設いたしました。

デンマークの陶芸たちも、しっとりとした日本の雰囲気に合いまして、

器の持つ妖婉さも加わり、独特の美しい雰囲気を作ることができました。

スウェーデンの陶芸たちと見比べていただき、是非お楽しみいただければ幸いでございます。

またグラスギャラリーも、モダンデザインの頂点とも呼ぶべき大作が揃いました。

こちらも併せまして、是非ご高覧くださいませ。

また、StockにSwedish Glass(スウェーデンアートグラス)を新設いたしました。

グラスをご検討いただいておりますお客様は、

ぜひStockをご覧になりましてお声をおかけいただければ幸いでございます。

|-|

2013 | 1_17 | Thursday

横浜人形の家

お客様のご紹介で横浜人形の家にお邪魔してまいりました。私は人形がまったくのド素人でありまして、勉強も兼ねての訪問でありましたが、そこには信じられないようなエキサイティングな人形たちが…。こんな面白い博物館があったものかと、今でも興奮覚めやらない気分であります。少しではありますが一部をご紹介させていただきます。

まずは全国の郷土人形たち。県別に展示されていて特色がよく出ております。すさまじい数にも驚きですが、一つ一つ見ておりますと、まるで全国を旅した感覚に。

さらに世界の人形たち。ほとんどの国が網羅されており、一日見ていても飽きない充実ぶりです。顔も同じものが二つと無く、思わず笑ってしまうものも。こちらも世界を旅した錯覚に陥るのが楽しいものです。

信じられないボリビアの人形。後ろのトンガの人形がチラリと見ているのも気になります。

こけしもすごい数です。もちろんすべて網羅されております。漫画のような顔もあるのが微笑ましいです。

別のコーナーでは、ビンテージの人形もあります。最も初期の水兵さんの人形、顔が恐すぎます。

江戸や明治の御所人形や雛人形も。コレクションの幅が広いのが何とも魅力的です。

視線を感じたので目を向けると、何だ馬鹿野郎と言わんばかりの太々しい御所人形が…。これだけオーラが違います。江戸期のものです。

雛道具も目を見張ります。お茶セットの小ささは圧巻です。フリーベリもこれを見たのでしょうか。

さらにビスクドールまで。皆、19世紀のものです。

ビスクドールにもおままごとセットのような小さなものがあるのですね。やはりティーポットのミニチュア陶器が気になります。1890年ぐらいのものだとか。

さらに20日の日曜日まで開催の「木から生まれた人形・玩具たち」展も開催しておりました。上段のマトリョーシカは、滅多にない逸品とのこと。この展覧会もまた、造形パワー炸裂の面白い作品たちが目白押しです。

そして最後にだるまこけしをミュージアムショップで頂いて帰りました。作家さんの筆さばきはやはり違います。気合いが入っておりまして縁起もよさそうです。私に似ているとか似ていないとか、どうもお粗末様です。人形に嵌ってしまう方の気持ちがよくわかりました。完全に人の形をしたアートで、その魅力は時代も国もまったく関係ありませんでした。見ようによっては仏像にも共通するように思います。これで入場料が300円とは恐れ入ります。横浜人形の家は山手の外人墓地と中華街に挟まれた、風光明媚なすばらしい立地にありましたので、皆様も一度ぜひ観光がてらに足を運んでみてください。

|-|

2013 | 1_12 | Saturday

骨董ジャンボリー2013 New yearは無事に終了いたしました

10日まで開催されておりました、骨董ジャンボリーへの出展は無事に終了いたしました。今回も多くの方にお越し頂きまして、皆様にはほんとうに感謝申し上げます。またお買い上げいただきましたお客様や、いつもホームページをご覧いただき、わざわざ器の実物を見にいらっしゃったお客様は、ぜひメールにてその旨をご一報くださいませ。特別な入荷のご連絡を差し上げております。

本年の今後の出展は、新たな形にて皆様にお目にかかれるよう、ただいま計画しております。追ってご連絡をさせていただきますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

お礼方々、ご報告まで。

|-|

2013 | 1_7 | Monday

いよいよ明日より骨董ジャンボリー2013 New Yearです

いよいよ明日1月8日(火)より東京ビックサイトにて行なわれる骨董ジャンボリーが迫ってまいりました。 ベルント・フリーベリの作品を中心に、デンマークの窯の作やスウェーデンのガラス作品などをお持ちいたします。すべて平日の日程でご迷惑をおかけいたしますが、ギャラリー北欧器の他にも、全国から500あまりの和洋アンティークディーラーが集まっておりますので、新しい年の骨董市散策にぜひ足を運んでいただければ幸いでございます。

|-|

2013 | 1_1 | Tuseday

謹賀新年

新年、明けましておめでとうございます。

本年も面白い品や、選りすぐりの品をご紹介できますよう精進いたしますので

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

昨年以上に皆様には大きな福が参りますように

お祈りを申し上げます。

ギャラリー北欧器

嶌峰 暁

|-|

< ブログトップ

< ブログアーカイブ