2013 | 10_24 | Thursday

『スカンジナビアンモダンクラフト ベルント・フリーベリとその周辺』に少々伺ってまいりました

伊勢丹 新宿店にて開催中の「スカンジナビアンモダンクラフト~ベルント・フリーベリとその周辺~」へ少々ではございますが、お邪魔してまいりました。デザインウィークということもございまして、平日にもかかわらずたくさんの人でごった返しておりまして、イベントスペースは盛況でありました。マリメッコの限定商品のコーナーには長蛇の列が…これはすごいです。またフリーベリにもかなりのスペースを使っていただいて、私としましてはそれだけで感謝感激であります。上のお写真は出展作の一部たちでありまして、到底すべては載せきれませんが、大振りな作とミニチュアを合わせまして130点ほど、オレフォスのガラスも良いものを15点ほど出展をしております。ここまで一堂に会しての展示は、滅多にございませんので、この機会にぜひ足を運んで実際にご覧いただければ幸いでございます。

その他のコーナーでは、フリーベリの展示をしております5Fグローバルダイニングの奥、へうげもののコーナーがございまして、そこでは若い陶芸家の方が作品を発表しておりました。最近方々で名を伺う、二階堂明弘さんの作品はとくに秀逸で、モダンな雰囲気も醸し出しつつ、且つ伝統を重んじているような作行きはかなり素晴らしく、器に一本筋の通った力強さが存在しておりました。極めて抽象的で感覚的ではありますが、これはまさに陶芸の肝のようなもので、フリーベリ作品の中にもあったり、時々無かったりする、不思議な力であります。最近あまり見ることが無い、肝っ玉が坐った器は見ていて気持ちが良く、何とも惚れ惚れするものです。こちらも併せてぜひご覧になってみてくださいませ。

|-|

2013 | 10_18 | Friday

『スカンジナビアンモダンクラフト ベルント・フリーベリとその周辺』

10月23日(水)より11月5日(火)まで、今年で6回目となります、ISETAN MITSUKOSHI DESIGN WEEK 2013が開催されます。そのイベントの中でも、伊勢丹 新宿店にて「スカンジナビアンモダンクラフト~ベルント・フリーベリとその周辺~」が開催されることになりました。ベルント・フリーベリを中心に、ウィルヘルム・コーゲやグナー・ニールンド等、北欧ミッドセンチュリー期のアートピースを中心とした、何とも魅力の構成にてお届けとのことです。私も今回、少々お手伝いをさせていただきまして、フリーベリはミニチュアから大振りな作までを、そして普段はあまり外に出さない、オレフォスのガラス作品達などを、どどーんと出展しております。こちらのイベント、様々な催しが目白押しでございまして、どれから回ろうか目移りをしてしまいそうですが、器好きの方には他にも、「LIFE is ART ~ルーシー・リーにあこがれて」や日本橋三越での「古伊万里に魅せられて」等、現代作家がその技法を再現して器を作成する面白い試みも多数ございます。秋の芸術散策に、お近くにお越しの際はぜひ、足を運んでいただければ幸いでございます。

|-|

2013 | 10_13 | Sunday

Arne Bangの鎬碗 shinamono21

デンマークの独立窯アネ・バーンの、まるで古格があるような雰囲気たっぷりの鎬の碗です。アネ・バーンと言えば、この規則正しい鎬の作品と、波打つうねうね文様が代表作ですが、ほとんどが巨大なローマ彫刻のような作品が多く、手取りの良い作品はなかなか現れてくれません。素材や肌も炻器というよりも、石をくりぬいたような、まさに石彫の装いで、その質感や佇まいがこの窯に品格をもたらしているようです。アメリカでは、アクセル・サルトに続き大人気の窯でありますが、このルネッサンスから脈々と続く独特の美の系譜と、東洋的なモダンの融合がどんぴしゃりで受けているのかもしれません。こちらの碗は不思議と侘び寂びも感じられる良い作品で、茶釉の合間に流れる黄土色の釉がかなり渋い雰囲気です。 口縁のホツも無く良い状態ですので、まさにお茶映えのする変わり種茶碗としてお楽しみいただけます。

AB00824_1 茶釉鎬碗 高さ6cm 幅13cm (ご売約)

|-|

2013 | 10_12 | Saturday

Thorkild Olsenの扁壺 shinamono20

秋なのですが、残暑がたいへん厳しき折。Shinamonoのコーナーにて、少しずつ集まってきましたマニアックかつ、きらりと光る作品をご紹介です。今回は、デンマークでは巨匠とされる人物、Thorkild Olsen(トーキルド・オルセン)の扁壺です。もともとはロイヤルコペンハーゲンを買収前のアルミニア窯に所属し、これまた巨匠のニールス・トーソンの片腕として絵付け等をしていたようですが、ロイヤルコペンハーゲン買収時には、その立ち上げ指揮を任されたようです。釉裏の絵付けで名を馳せた人物らしく、こちらの扁壺も少々不思議ではありますが、釉裏には違いありません。釉裏とはもともと染付けに見られるように、素焼きに呉須で絵付けをし、上から透明釉をかけ焼成することで、あの美しい青い絵付けに焼き上がる技法のことです。呉須はもともと青くなく、黒いというから何とも不思議であります。この扁壺、李朝の鉄砂を見て真似たものと思われますが、所々コバルトもあり、鉄釉もどことなくおぼろげで、釉裏の技法は少々間違っているような気もいたしますが、ロイヤルコペンハーゲンが、当時本気で、これを作品として制作していた意気込みはひしひしと感じます。絵柄も南国の様でもあり、珊瑚礁のようでもある不思議な抽象絵画です。形もかなり扁平で怪しい佇まいをしており、比較的大きさもございます。二度と同じ作には出会いそうもない珍品で、1940年代の作品です。

TO00828_1 鉄砂写扁壺 高さ9cm 幅18cm(ご売約)

|-|

2013 | 10_5 | Saturday

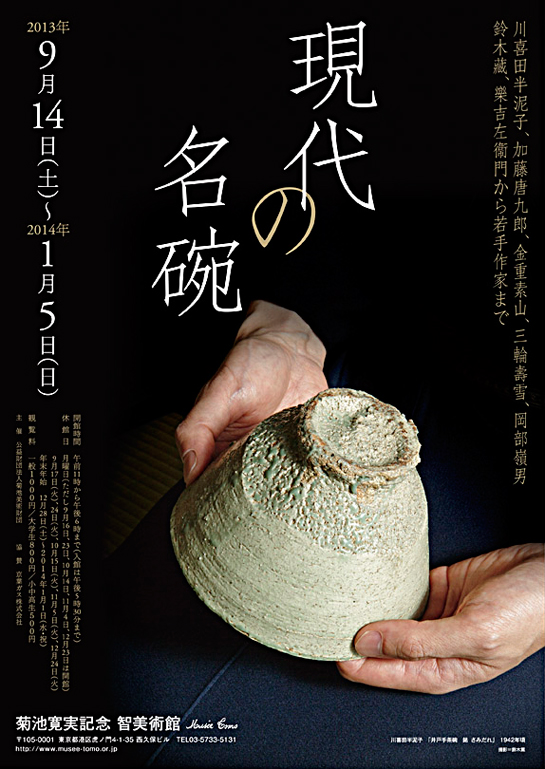

現代の名碗展

虎ノ門にあります菊池寛実記念 智美術館で開催されております、「現代の名碗展」へ伺ってまいりました。川喜田半泥子をはじめとする、近現代の巨匠たちから現代の若手作家たちまで、林屋晴三氏の眼により厳選された名碗が展示されております。私はこのポスターの碗の、梅花皮と高台にやられてしまいまして、居ても経ってもいられずの訪問です。物故作家たちの作品は言わずもがなの名碗でして、茶碗以上の何かを感じるような、力強くも神々しい作ばかり。この時代の人たちが本質を見抜くことができたのか、桃山の茶陶を研究し尽くした結果なのか、その力量は今なお越えることのできない凄まじいものがあります。現存作家さんの中で異彩を放つのは、川瀬忍さんの「翠瓷」とよばれる釉の茶碗で、官窯の青瓷茶碗を越えているのではと思うほどの強烈な作品です。まさに吸い込まれてしまうほどの釉の透明感と毛並みは秀逸で、その美しさに思わず感嘆の声が上がってしまいます。やはり日本人にとっての茶碗とはほんとうに特別なものなのですね。この一碗のために心血を注いだ、作家たちの執念ともいえる名品たちを存分に楽しむことができます。

|-|

2013 | 10_2 | Wednesday

デンマークとスウェーデンの合子たち shinamono19

台風到来の秋真っ直中になりました。Shinamonoのコーナーにて、少しずつ集まってきましたマニアックかつ、きらりと光る作品をご紹介です。今回は、デンマークのBing & Grondahl窯の青い合子と、スウェーデンはおなじみStig Lindbergのアートピースの合子です。

左の青いものは、しっとりと落ち着いたマットな肌が、何とも高貴な香りのするピングオーグレンダール窯のもので、リサ・エンクビストの60年代の作です。蓋につけれたマークが絶妙で、まるで宝石入れのようなわくわく感と緊張感があります。蓋が合わさった箇所に出た胎土の白が美しく、こちらも何とも軽やかで、エレガントな印象を演出しております。実際に化粧品入れに使われたのでしょうか、ほんのり香料の香りもいたします。あまり見かけることがない、珍品ではありますが、たいへん上品なよい作品です。

左の合子は、スティグ・リンドベリの蓋物のシリーズの一つで、一点もののアートピース作品です。この最大級の作品がニューヨークのMOMAにも所蔵されている、氏の中でも一級品に分類される作品です。大きさのわりにはかなりの重さがあり、まるで鉄でできているかのよう。釉の表情も、年月を経て味のついた、金属のような不思議な表情でして、石はぜのような部分もあり、自然からひょっこり生まれてきた造形物のような力強さがあります。蓋の口についた柔らかい釉も見所の一つです。私はどうも蓋物が好きなようで、何とも言えないこのオーラに惹かれてしまいます。

お写真一番上、左より

LE00819_1 青釉合子 高さ5cm 幅8.1cm (ご売約)

SL00819_2 空釉合子 高さ10.6cm 幅6.1cm (ご売約)

|-|

< ブログトップ

< ブログアーカイブ