2015 | 5_23 | Saturday

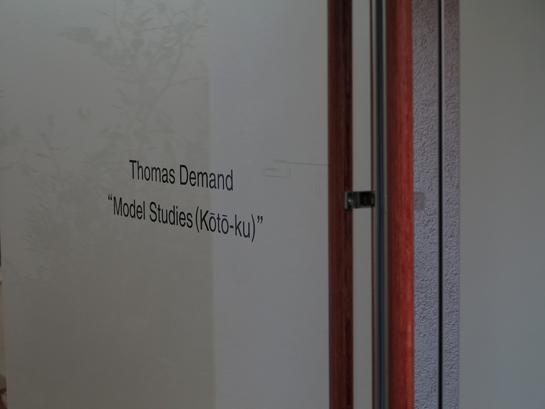

北参道 新ギャラリースペース オープニング展 トーマス・デマンド 「Model Studies(Kōtō-ku)」

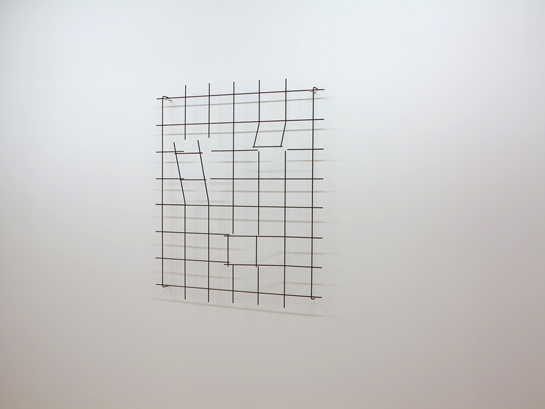

コンテンポラリーアートの聖地と言われました、清澄白河の丸八倉庫が取り壊しになってしまうとのことで、タカ・イシイギャラリーさんと小山登美夫ギャラリーさんが代々木の森の北参道へとお引越しになられました。タカ・イシイギャラリーさんは一足先に昨日オープンいたしまして、その記念すべきオープニング展として、日本では8年ぶり3度目の個展となります、トーマス・デマンド 「Model Studies(Kōtō-ku)」にお邪魔をしてまいりました。今回のエキシビジョンは、日本人建築家ユニットSANAAの建築模型を被写体とした、「Model Studies」シリーズの最新作の展示でして、建築家があれこれ思索している中で、揺れ動く思考の一瞬にできたその美しさを、トーマスがズバッと切り取っておりまして、まるで研ぎ澄まされた構成主義の絵画のような雰囲気もいたしまして、なんともかっこいいものです。これは写真にしかできない(もちろん器では無理です)独特の形だなぁと、改めて写真表現の深さを再認識です。今回も設計と施工は、いつもお世話になっておりますbroadbeanさんで、わずか数週間でここまで仕上げる奇跡の技とデザインは、方々より賛賞の嵐でありました。レセプション前にお伺いいたしましたが、ギリギリまで内装の作業が進められており、今回ほど厳しい戦いはなかったと、とんでもない空間から一気呵成に作り上げ、無事にオープニングを迎えられたことに、皆様一様に安堵の表情を浮かべられていたのがなんとも印象的でありました。夜からのオープニングレセプションは、かなりの人で埋め尽くされ、ひっきりなしにゲストが訪れるたいへんな騒ぎに。お写真を撮れば人しか写らないほど、大盛況でございました。 タカ・イシイギャラリー様、オープニングほんとうにおめでとうございます。

そして、この日はまだ正式なオープンではございませんでしたが、トーマス・デマンド展に併せて、小山登美夫ギャラリーさんもギャラリーをお披露目されておられました。二つのギャラリーのバックヤードからお隣に移動するという、この期間だけのサプライズ企画であります。こちらの空間の雰囲気は、柔らかい、やさしい表情が印象的でありました。ほんとうに微妙な差ではありますが、作品や作風に併せて空間を作るのは、一流のギャラリストや設計師の妙技であると実感であります。現在、渋谷ヒカリエ8/ ART GALLERY/ Tomio Koyama Galleryにて開催中の桑原正彦さんの作品も展示されておりました。小山登美夫ギャラリーさんのオープンは、6月13日(土)とのことですので、こちらもたいへんに楽しみであります。

|-|

2015 | 5_18 | Monday

茨城県陶芸美術館 ルーシー・リー展

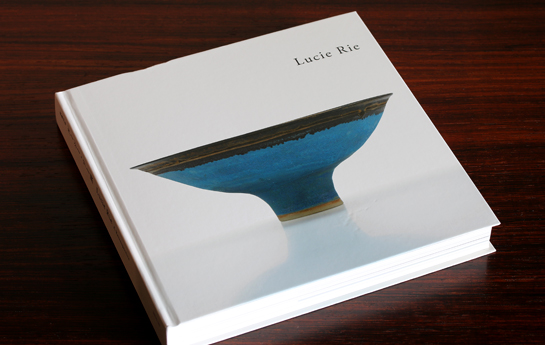

2015年4月11日から茨城県陶芸美術館にて開催中のルーシー・リー展へ伺ってまいりました。このルーシー・リー展は茨城県陶芸美術館を皮切りに、全国巡回をするものでして、今回、いつもお世話になっております茨城のお客様方のお誘いがありまして、一番はじめの開催地へ訪問をすることができました。茨城県陶芸美術館は窯業の中心地でもある笠間に位置するため、水戸からは少々離れた立地にありますが、お客様方の有難いご好意にて、周辺観光を含め茨城の美味しいものまで、まさに至れり尽くせりのご案内をいただきました。今回のルーシー・リー展は、前回全国巡回した展覧会の第2章のような趣旨と内容でして、前回以後発見された優品を厳選し、ウィーンでの学生時代の作品という希少な作も加え、初公開作品がほとんどを締めており、約200点を展示しておりました。内容は大充実なものでして、作品を相当選び抜き、時代を細かく分け時系列に展示をすることで、細かな作風の違いが見る人にスッとわかるよう工夫がされていたように思いました。そのため数を見せる雰囲気重視の展示ではなく、1点1点を立たせたものでしたのでじっくりと観察することができ、すべてに集中しすぎて最後はヘトヘトになってしまいました。これは一度だけの訪問では気づかないことや見落としもありそうでして、お客様方はすでに2回も訪問されているとのことで、今回でなんと3回目だそうです。前回も、もう一回ぐらいは見ておけば良かったと思ったことを思い出しました。確かに何度見ても新しい発見のありそうな、良い展覧会でありました。

また茨城県の水戸の地へは、初めての訪問でしたが、こちらも日本の他の地と同じく自然と都市が一体となった風光明媚な地でありました。水戸は千波湖と那珂川に挟まれた狭い台地に位置し、まさに天然の要塞のような地形をしているため、戦国武将の佐竹氏、そして水戸徳川家が重要拠点として城を築いたため、城下町は現在に至るまでたいへんに発展、繁栄をしてきたようです。都市のど真ん中に広大な偕楽園と千波湖があり、海も近いため、衣食住遊すべての良いところが台地にギュッと詰まっており、美術探訪するのでも、おいしいものを食べるのも、お買い物するのも、自然を満喫するのも、思いついたら一度に味わえる、なんとも羨ましい地でありました。水戸光圀が大日本史を編纂したのは、この安定した地で安穏とし過ぎたからだったのかもしれません。先頃の上野東京ライン開通でさらに注目をされているようで、特急は行き帰りとも満席の大盛況ぶりでありました。

追伸 笠間より少々足を伸ばして、栃木の益子参考館までご案内いただきました。益子は笠間と山一つ挟んで以外と近いものですが、茨城からの道は、水田に鷹がいるほど山深いものでした。参考館にもルーシー・リーはじめ、イームズのラウンジチェアやウィルヘルム・コーゲの初期作品まで、モダンデザインの品も展示されており、まるで濱田庄司のアイデアソースを覗いているようで何ともワクワクいたしました。近くのスターネットカフェで休みながの李朝骨董、民藝陶散策など、笠間からはじまり、1日中陶芸三昧ができるたいへんに楽しい地であります。

|-|

2015 | 5_10 | Sunday

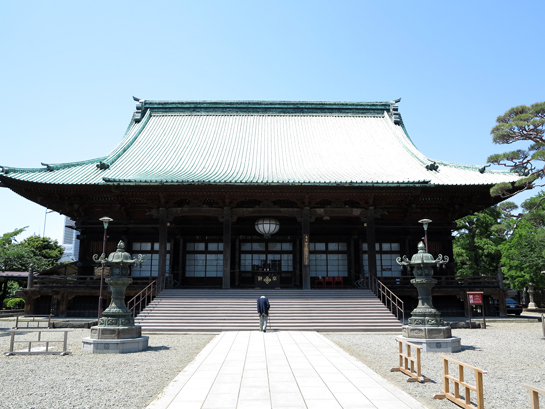

護国寺茶寮 不昧軒 東京茶道会茶会

平素よりたいへんお世話になっておりますヒロミチナカノの中野裕通さんが、護国寺の不昧軒にてお茶席のご主人をなさるとのことで、常日頃不躾な私ではございますが、お招きにあずかりまして、ほんとうに只々お邪魔をしてまいりました。作法などほとんどわからないのですが、とにかくご主人の取り合わせが素晴らしく、研ぎ澄まされていることが私には衝撃でありまして、ため息が出るほどのお道具たちが整えられており、このような機会はそうそうないと、目に焼き付けてまいりました。床には市場では絶対出ることのない杉本博司軸装の二月堂焼経が掛けられており、その前には新緑を思わす緑青に包まれた平安の経筒に花が生けられ、脇には安田靫彦旧蔵の平安の鳳凰が鎮座しておりまして、いま目を閉じても、その形と色の取り合わせの美しさが、新緑に囲まれた森の如く清々しく、すぐ目の前にあるかのように思い出されてまいります。日頃より横着な私は、正座をこんな長い時間したことがなく、途中視野が周りから暗くなり、もう失神寸前ではありましたが、目の前に斗々屋茶碗の拝見がまわってきた時には、粗相はあってはならぬと、気の薄れる中でも名碗を必死に手にできたことは得難い経験でありました。偶然に同席をいたしました、スカイザバスハウスより先頃独立をされた久保田さん、スカイザバスハウスの白石さんがいなければ、私はお茶室にバタリと倒れこんでいるところでしたが、お陰様で素敵なお茶席がより楽しいものになりました。このような素晴らしい席にお招きをいただきまして、ご主人の中野裕通さんはじめまして、皆様には心より感謝と御礼を申し上げます。

|-|

2015 | 6_1 | Monday

ギャラリー北欧器のStockを更新いたしました

春や初夏は何処へやらで、関東地方は真夏のような暑い毎日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。さて、ギャラリー北欧器のStockにて、Berndt Fribergのミニチュア作品たち、そして花器たちを少々、Lucie Rieのマンガン釉のお皿たち、さらに新たにモダンデザイン宝飾を更新をいたしました。どうぞ少しだけ大きな画像、違うアングルにてご高覧くださいませ。

|-|

< ブログトップ

< ブログアーカイブ