2016 | 1_26 | Tuesday

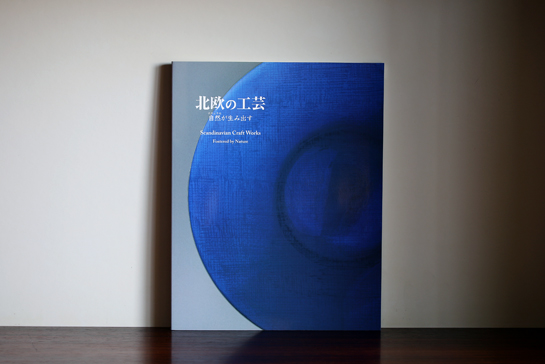

北欧の工芸-自然が生み出す-

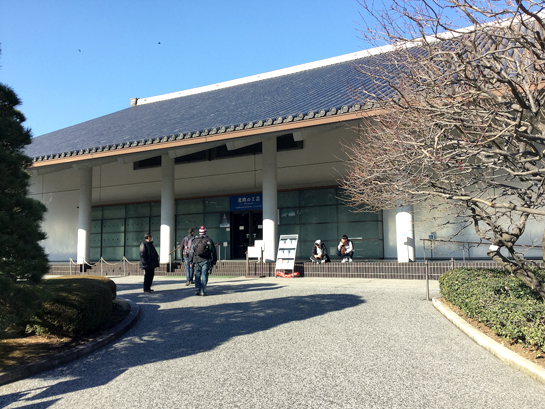

以前「モダニズムと民藝 北欧のやきもの」展にてお世話になりました、愛知県陶磁美術館の学芸員の長久さんのご紹介で、1月9日(土)から皇居東御苑の三の丸尚蔵館にて開催中の「北欧の工芸-自然ナチュラルが生み出す」に伺ってまいりました。明治から昭和の時代にかけて世界各国から皇室へ贈られた美術工芸品の中でも、北欧各国より献上された作品たちが、今回初めてまとまって展示をされております。以前、愛知県陶磁美術館でたいへんに感銘を受けました、ウィルヘルム・コーゲの大きな作品との邂逅の為に訪れたのですが、やはりすべての作品が、その国の代表として贈られた一級品たちですので、その他の作品も目が離せない逸品揃いでありました。初見のカールハリー・スタルハーネの碗の美しさにも驚きましたが、特に図録の表紙にもなっております、ノルウェーの銀製の七宝大皿3点が秀逸でして、これが正直一番心を撃ち抜かれてしまいました。なんとも言えぬ透明感、そして極薄手の作り、精緻な文様、極めてシンプルかつ清廉な優美さで、定窯の薄手の名品を拝見したような、絵も言わぬ陶酔感を味わうことができました。今回の展覧会や図録解説など、長久さんが色々とお手伝いをされたように見受けられますが、長久さんはおそらく日本はもとより、世界で唯一、北欧モダニズム全般を論じることができる貴重なお方でして、愛知県陶磁美術館の紀要、「1950 年代における北欧モダニズムと民藝運動、産業工芸試験所の思想的交流」と、「ベルントフリーベリの陶芸」の二つの論文は、北欧数寄にはまさに必読であります。三の丸尚蔵館は無料にてご覧いただけますので、皇居東御苑の江戸城跡散策の合間にぜひ、お立ち寄りくださいませ。3月6日(日)まで開催をされております。

|-|

2016 | 1_14 | Thursday

Bing and GrøndahlとCathinka Olsenの器たち

デンマークのBing and Grøndahl(ビングオーグロンダール)製陶所に在籍をしました作家、Cathinka Olsen(カシンカ・オールセン)の器たちです。お恥ずかしながら、私も昨年末まで知らなかった作家でしたが、絵付けの素晴らしさとその佇まいの優美さに衝撃をうけまして、かなり惚れ込んでしまいました。

ビングオーグロンダールはロイヤルコペンハーゲンと双璧を成すほど当時隆盛を極めた製陶所で、現在はロイヤルコペンハーゲンと同じように、カップアンドソーサーやイヤープレートなどの青い絵付けの作品がすぐに思い浮かびますが、19世紀末から東洋陶磁への着目を北欧諸国で最も早く取り入れ、アクセル・サルトをはじめ、グナー・ニールンド、ナサリー・クレブス、エッベ・サドリン、ヘニング・コペルなどなど、モダニズムの巨匠たちのほとんどが、そのキャリアをスタートさせた、北欧で最も重要な製陶所でもあります。後にロイヤルコペンハーゲンに買収され、現在は一つのブランドとして名を残すのみになっておりますが、ロイヤルコペンハーゲンも遅れること数十年で鑑賞陶芸作品制作の重要さに気づき、アクセル・サルトなどの巨匠が招致されておりますので、この先見の明は計り知れないものがございます。ロイヤルコペンハーゲンよりも後発の会社だったため、アイデア勝負のところがあり、今までにない斬新な切り口の発想が生まれたのではとも推測しております。グナー・ニールンドとナサリー・クレブスも独立したての頃は、ビングオーグロンダールに素材を提供してもらっていたとの記述もあり、もはやビングオーグロンダールがなければ、北欧モダニズム陶芸の黄金期は生まれなかったのではと思うほど、後世に与えた影響は計り知れないものがあります。

そこで登場するのがカシンカ・オールセンですが、彼はビングオーグロンダールの東洋陶磁系作家の元祖とも呼べる初期メンバーでして、1868年生まれの日本では明治元年生まれですので、モダニズムの巨匠たちの先輩とも呼べる時代の作家であります。すべての作品に絵柄が存在しておりますが、陶磁の肌に本人の絵付けが施されたものや、絵柄が陰刻されたものがほとんどでして、その筆の流れが西洋の油絵的なものではなく、墨絵のような柔らかくしっとりとした、東洋の雰囲気を感じさせるものが多いのが特徴です。アールヌーボーのモチーフを、墨絵や日本画で描くとこうなるといった感じでしょうか、そこが日本人の感覚としてスッと共鳴することができ、さらに卓越した筆さばきとモチーフの切り取り方、独自の感性に並々ならぬオーラをも感じて、引き込まれてしまうものです。当時のパリの万国博覧会に出展された、明治の名工たちの作品に強く影響を受けているようで、とくに金工や漆芸からの影響が強く、それを独自に昇華した後、陶磁器で再構成をしたように思いますが、上のお写真のお皿の絵付けは、まるで織部のような雰囲気もありまして、作品昇華の到達点は東洋とヨーロッパをミックスしたものから、日本の古陶磁のようなものまで、たいへんに幅広く多岐に渡ります。しかしキノコや植物のモチーフも多く、揺らめきや幻影、幻覚、反復など陶酔感を誘う、サイケデリックアートの走りのような感覚もたいへんに面白いものです。

CO1501_1 木葉文小壺 高さ5.7cm 幅8cm(ご売約)

CO1501_2 枝垂文花器 高さ18cm 幅6.7cm(ご売約)

CO1501_3 絵付平盃 高さ4.3cm 幅12.5cm (ご売約)

|-|

2016 | 1_1 | Friday

謹賀新年

新年、明けましておめでとうございます。

本年も良いお品たちをご紹介できますよう、

さらに日々精進をさせていただきます。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

また皆々様におかれましても、

大きな大きな福が参りますように、

慎みましてお祈り申し上げます。

ギャラリー北欧器

嶌峰 暁

|-|

< ブログトップ

< ブログアーカイブ