2016 | 3_31 | Thursday

Wilhelm Kageの考察

本日は、最近かなり注目を集めております、ウィルヘルム・コーゲについてまとめました。コーゲは、スウェーデン工藝の父でもありまして、もし彼がいなければ、世界のモダニズム陶芸の発展がかなり遅くなっていた可能性のある、20世紀の陶芸史を語る上では絶対に外すことのできない最重要人物であります。コーゲの残した功績、そして価値観の変革など、紙の上では今まで何となくわかっていたような気がしておりましたが、品物を数扱うようになりまして、ここ1年でじわりじわりとその本質がわかって来たように思います。以前より、本国スウェーデンはもとより、アメリカなど欧米での評価が極めて高く、人間国宝的な扱いを受けておりますので、品物も高額なものが多く、仕入れの扱いも少ないものでした。当初よりお写真で見るような器は、やや厚ぼったい作りで、なんだか素朴で微笑ましい雰囲気もしており、フリーベリなどの緊張感に比べますと中々難しいかなとも思っていましたが…。実物の持つオーラは、素朴な用の美とは一線を画すものであり、全てを凌駕した高次元での結晶体のような、絵も言わぬ霊性を備えた作品たちばかりであったのです。以前から日本では、学芸員さんや著名コレクターさんの方々の評価が高いものでして、私も少々眼上がりをしたのか、皆さんのおっしゃっていた意味が最近ようやくわかって来たようです。

上につらつらとお写真を並べましたこれらの作品は、コーゲの数作られた作品の中でも、Farsta(ファシュタ)シリーズと呼ばれ、氏の最高峰に位置づけられる、一点物陶芸作品たちのシリーズ名称でして、ほとんどの作品の高台には、そのサイン、Farstaが明記されております。作風は一見バラバラのようにも見えますが、形や色、文様など、古代ペルシャ、ローマ、エジプトなどの土器やガラス、銅器、また宋代の器からエッセンスを取り入れており、そこに彫刻や絵画の思想をミックスして、コーゲなりのオブジェ表現に再構築をしておりますので、全てに統一の哲学を感じさせるものです。1931年にこのシリーズがスタートしておりまして、ほとんどの作品には、制作年代がわかるように、スウェーデンのアルファベット一文字を底面サインに表記しております。31年の年代表記「a」を皮切りに、文字が一周回りまして、亡くなる年の60年、「b」で幕を閉じますが、この制作年代表記は、弟子のフリーベリも共通で使っているため、最終的には二周目の「p」で永久欠番になっております。実は1931年以前にも、ファシュタシリーズは制作をしておりますが、それらは作風がかなり奇抜で、陶芸としての美しさや統一感があまりなく、展覧会用に自らが粘土を貼り付けて制作したようなものでした。1925年にアールデコ博覧会にてグランプリを受賞した作品もそのうちの一つで、それらの作品は、全てを打ち壊すような荒々しいもので、アクセル・サルトと同じような、芸術は爆発だと言わんばかりの匂いを感じます(サルトも25年のアールデコ博覧会にてグランプリを受賞しております)。時代の流れを壊すということは、このようなものかと、それもまた違った角度から見ても面白いものです。

もともとFarsta(ファシュタ)とは、コーゲがアートディレクターとして在籍した、グスタフスベリ製陶所のある地名から名付けられておりまして、日本で言いますと伊万里のような感覚でしょうか。19世紀前半にレンガ会社として設立した、グスタフスベリ製陶所の歴史の系譜の中に、杭を打ち込むと言いましょうか、20世紀を代表する陶芸作品を、このグスタフスベリから発信するという意気込みでしょうか、Farstaシリーズはかなり緻密にコンセプトが練り上げられており、胎土はまるでレンガのような赤茶の土が多く用いられ、また象徴的に使われる青い澱青釉は、Farsta湾の青さを表現していると思われまして、随所にコーゲのこだわりと信念が伺えます。また、重さにも重要な意味合いがあるように思いまして、薄手の作品は紙のように薄く軽く、重い作品は鋼鉄のような重さがあり、実際に使うことはまったく想定されておらず、これはテーブルウエアなどの用の美ではなく、オブジェであり、神聖なる近寄りがたきものであるという線引きを意図的に行い、器たちを作品たらしめているようにも感じます。

主に30年代、そして第二次大戦中の45年まで、45年以降から60年までと作風はだいたい3期に分かれておりますが、 とくに1945年にNKデパートで開かれました、コーゲと、ベルント・フリーベリ、スティグ・リンドベリの師弟3人展から、作品の完成度は頂点を極めまして、これより亡くなる15年間に、神憑ったような様相の作品が多く誕生をいたしました。49年にはグスタフスベリのアートディレクターの座を、スティグ・リンドベリに譲り、最後は陶芸三昧の晩年を過ごしておりますので、その時期の作品は、フリーベリに轆轤成型させた器に、これでもかと細かな掻き落としや文様、刷毛目、絵付けが入れられており、その凹凸を伝う釉の肌は、複雑かつ芸術的で、すべてを極めた器の完成度に思わず息をのむほどです。

コーゲが作陶を始めました1920年代それ以前の陶芸史の中では、陶芸を用の美としてではなく、オブジェ的な発想で作った人物はおそらく皆無でございまして、装飾的な作品や、絵付けの絢爛豪華なものが、鑑賞陶器としては主流の時代でもありました。コーゲが東洋陶磁と、西洋の彫刻や絵画のエッセンスを織り交ぜ、全く新しい価値観を生み出した、まさに先駆けといっても過言ではなく、日本でも戦前は桃山の古陶磁復古が中心であったと記憶しております。その後の現代陶芸に与えたコーゲの影響は、世界的にもたいへんに大きなものと推測されます。またそのエポックメイキングな作品の制作には、轆轤師として招いたベルント・フリーベリの技があってこその完成がありました。まさに時代の偶然が生み出した産物でもありまして、アールヌーヴォーからアールデコ期に活躍した画家が、腕の立つ轆轤師を見つけたのも、たまたま工場の機械化の流れの前であったことが幸いしており、二度の世界大戦の貧しい時期に、国策として工藝を推し進めた時代背景も後押しとなりました。この偶然の出会いと時代性のおかげで、モダニズムの陶芸が生み出されたと言っても過言ではないように思います。

|-|

2016 | 3_24 | Thursday

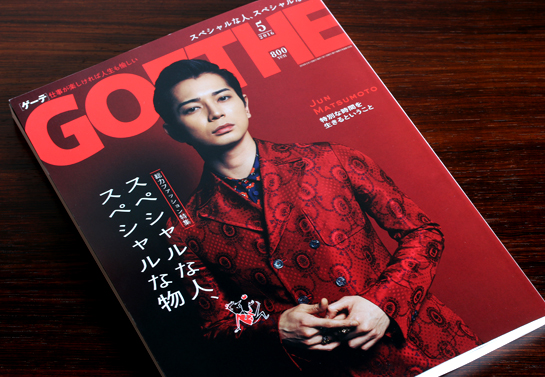

雑誌 幻冬舎 GOETHE 5月号に掲載いただきました

本日3月24日発売の、GOETHE(ゲーテ) 05 月号にベルント・フリーベリの作品をご紹介いただきました。「スペシャルな人、スペシャルな小物」という100ページほどの特集の中の、定番小物のページにて、フリーベリの青い作品たちをご紹介いただいております。定番の品物はシンプルでありながらも、不変の美しさがあり、それはまた永遠の美しさでもあるような気がいたします。長い年月鍛錬され、もう削るところが無いほど研ぎ澄まされてきた、定番且つ王道の品々を見ていますと、その佇まいはフリーベリの器とも共通する美学が備わっているなと、改めて感じさせてくれるものでした。ファッションディレクターの島田さん、いつもご紹介をいただきまして、ほんとうにありがとうございます。

|-|

2016 | 3_14 | Monday

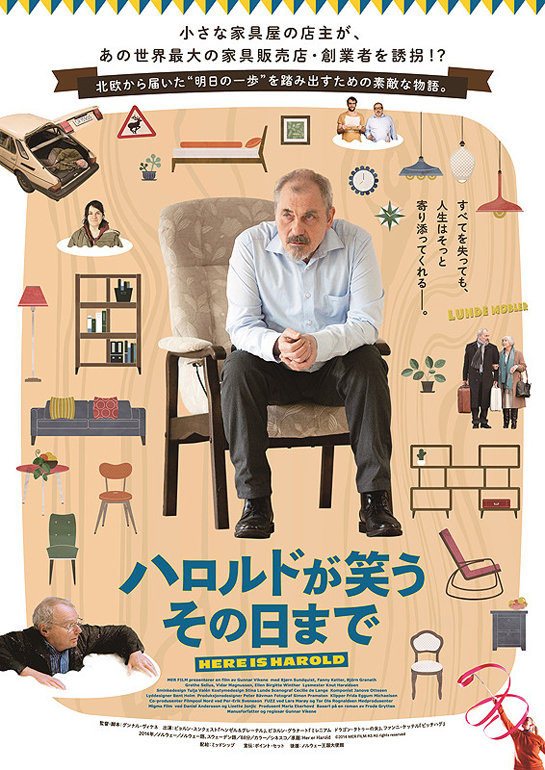

ハロルドが笑うその日まで

熊本地震にて大きな被害に遭われた皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。毎日の報道を拝見しておりまして、ほんとうに心痛みます。早く元の生活に戻れますよう日々お祈り申し上げております。

いつもお世話になっております、ベルベット吉祥寺店の丸山さんお誘いで、映画「ハロルドが笑うその日まで」の試写会に伺ってまいりました。ノルウェーで伝統的な高級家具屋さんをやっていた、ハロルドさんのお店の隣に、イケアができてしまい、店が潰れ奥さんも同時に亡くして、全てを失った絶望のハロルドは、イケアの社長を誘拐してこの償いをさせる計画を企てるという、なんともハチャメチャなお話とのことで盛り上がり、伺ったのですが…。実はほんのり心温まるハートウォーミングなロードムービーでもありました。登場人物は皆、何かを背負った、少々破綻したような人たちですが、それぞれの人生をその人なりに楽しむこともまた一興ということでしょうか。車で移動する冬の北欧の景色は、寒さ厳しくも美しいもので、そのひんやりとした雰囲気が映像からも伝わってまいります。イケアの社長、コンプラード本人の出演も考えたそうですが、ご高齢でこの寒い中の撮影とのことであきらめたようですが…。4月16日の恵比寿ガーデンシネマを皮切りに、全国順次公開予定とのことで、映画好きの方は是非、ご覧になってみてくださいませ。

|-|

2016 | 3_1 | Tuesday

ギャラリー北欧器のJapanese Galleryを更新いたしました

本年も早くも3月。

そろそろ春の息吹を感じ始めてまいりましたが、

如何お過ごしでございましょうか。

先日のGallery更新と立て続けになりまして、

度々のご連絡となり、たいへんに恐縮でございますが、

Japanese Galleryにていけばな教授者、渡来徹さんの 、

華道のページを新たに新設いたしました。

渡来さんには、生けたい器をその場で選び、

即興で花を生けてもらうという、

まるでライブペイントのような仕立てをしてもらいまして、

私も必死でその合間に入り、撮影をいたしました。

北欧の器に限らず、渡来さんの感性に響きました、

新旧、古今東西の器たちに生けていただき、

その絶妙なコラボレーションは、新しい美の発見でもありまして、

私もたいへんに感動をいたしました。

餅は餅屋にではありませんが、

芯の通ったその生け方や美意識は、私とは違い、やはり本物でして、

器たちも少々刺激を受けたか、たいへんに喜んでいるようにも見え、

お写真も自然と美しく仕上がりました。

季節によりまして、新しい器と花の仕立てにて、

毎度、生けていただこうかと思っておりますので、

今後もこのコラボレーションを是非、お楽しみいただきまして、

ご期待いただければ幸いでございます。

渡来 徹 watarai toru

いけばな教授者。渋谷区神宮前にいけばな教室兼オーダー花店

『Tumbler & FLOWERS』を構え、 いけばなの面白みを

少しでも多くの人に知ってもらうべく活動中。

男性ファッション誌や女性情報誌での編集・ライターとしてのキャリアをもとに、

従来のいけばな教室とは違うアプローチでレッスンやワークショップを行なっている。

レギュラーのいけばな教室のほか、店頭やイベント、展示会場の装花なども手がける。

www.tumblerandflowers.com

|-|

< ブログトップ

< ブログアーカイブ